书香滋润育精魂,书海泛舟结硕果。每当我们打开一本书时,就仿佛开启了一场奇妙的旅行,那些脚步无法踏足的远方,文字会带领我们一一领略。无论是穿越时空的千年历史,还是跨越山海的异国风情,文字都能让我们身临其境。2024年10月11日星期五晚上19:00,本学期第一次读书分享会正式启动。

分享人是来自2022级汉语国际教育本科一班的赵建萍同学,分享书籍是余华老师的《在细雨中呼喊》。

赵建萍同学主要从五个方面对这部作品进行了介绍。

首先是作者的简介,她主要从余华老师的出生、职业、文学地位、写作风格和代表作进行了简单的介绍。

其次是故事情节,赵同学以主人公孙光林的成长线为主,分析了孙光林的童年、青年与成年三个时间段。

孙光林在童年遭遇了家庭暴力与情感疏离,他的童年生活在一个充满暴力和冷漠的家庭中,父亲专制、暴躁,经常对家人施暴,母亲则性格软弱,一直隐忍不发。在这种环境下,孙光林目睹了父母之间的冲突,家庭内部充斥着矛盾和压抑。童年的他充满了恐惧与无助,缺乏来自父母的温暖与关爱。同时他也表现出对家庭的初步反叛,孙光林逐渐意识到自己在家中的地位和家庭内部的结构是不公平的,他开始对父亲的暴力行为感到厌恶,并试图反抗,然而,母亲的沉默和逆来顺受让孙光林感到更加孤独,因为他在家庭中找不到情感的支持。

在青年时期,他在学校感受到了孤独,在学校里,孙光林依旧找不到归属感,他无法融入同学的圈子,学校对他而言并不是避风港,反而是另一个让他感到孤独的地方。他也经历着社会变革的冲击,孙光林所在的小镇正在经历社会变革,社会结构的变化让他周围的环境变得更加复杂和陌生,他感受到社会的不公和残酷,但自己无力改变这一切。他的内心也充满了困惑与挣扎,孙光林在成长过程中感到极度的困惑,既无法理解家庭的暴力与冷漠,也无法在社会中找到自己应有的位置,他的内心逐渐被孤独和迷茫占据。

而在他成年时期,他想逃离家乡,试图从过去的痛苦中解脱,他渴望通过物理上的逃离来摆脱童年的阴影。尽管孙光林远离了家乡和那个充满暴力的家庭,过去的回忆依然如影随形,特别是关于父亲的暴力、母亲的软弱和兄弟的厌恶与排挤,这些记忆经常在他内心反复浮现。最后,他进行了自我反思与和解,在反复的回忆与现实交错中,孙光林开始意识到,尽管他已经远离了那个伤害他的环境,但内心的创伤依然存在,他需要正视这些创伤,才能找到内心的平静。

接下来是角色分析,赵同学主要分析了主人公孙光林、其生母和父亲孙广才三个人物。

她认为孙光林性格沉默。他因从小被兄弟和父亲排斥而沉默寡言。孤独的成长过程中和同样孤独的苏宇成为好朋友,但是随着苏宇的早逝,他又变成了自己一人孤独成长。他特别的孤独与敏感,由于家庭中的暴力和学校的疏离,孙光林从小感到孤独,缺乏归属感。他对周围的世界充满了敏感,内心时常挣扎。同时他也很迷茫,面对父亲的暴力,他既感到无力反抗,但内心也有着对这种专制的不满。成长过程中,他渴望摆脱家庭的束缚,追寻自己的独立与自由。

而孙光林的生母是家庭中被压迫的一方,面对丈夫的暴力选择了沉默和忍耐,她表现出对暴力的逆来顺受,缺乏反抗的勇气。她是女性的无声抗争的象征,她的软弱不仅仅是性格上的,而是反映了在父权社会中,女性被压迫、被迫沉默的现状。同时她也是传统家庭中的牺牲者,她象征了那些在传统家庭中被牺牲的女性角色,她的沉默和隐忍也象征着在家庭暴力中,女性的无奈与无力反抗。

孙光林的父亲在赵同学看来就是一个恶魔,他性格懦弱、贪婪、好色,与寡妇同居,曾对自己的儿媳妇下手,最后被自己儿子割下耳朵。但孙光林的父亲是家庭的主导者,以暴力控制家庭成员,特别是对妻子和孩子施加专制和暴力。他是家中的权威者,他以暴力维持家庭的表面秩序,他的控制欲和暴力行为不仅压迫了孙光林,也让家庭关系变得冷漠与疏离。而他是传统父权体现的象征,他的暴力行为不仅仅是个人的残忍,也象征着传统父权社会中权威与强制性压迫,而他的暴力既是权力的象征,也是他无力适应社会变化的体现。

丰富多彩的校园活动无疑是点燃学生热情、拓展综合素质、增进人际交往的重要载体。

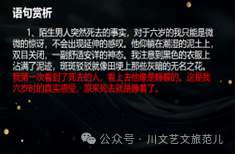

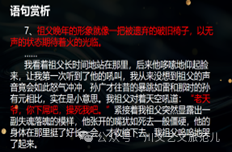

第四个部分是语句赏析,赵同学主要分享了九段话,也分别从这九段话中分享了自己的感悟,例如:“我第一次看到了死去的人,看上去他像是睡着的。这是我六岁时的真实感受,原来死去就是睡着了。”在分享这句话时,赵同学联想到了自己的小时候的经历,自己去世的亲人在她看来真的就像是睡着了,怎么叫都叫不醒。而“祖父晚年的形象就像一把被遗弃的破旧椅子,以无声的状态期待着火的光临。”这句,在赵同学看来这是很形象的,因为祖父年迈,一直想要死亡,就像是一个破旧的椅子一样,期待着死亡。

最后是主题探讨,赵同学从三个方面分析了主题,第一个是家庭暴力与情感疏离。其中的核心主题是家庭内部的暴力与冷漠导致情感疏离,破坏了家庭关系。其中表现方式是父亲的专制暴力和母亲的沉默忍耐让孙光林无法获得情感支持,这就揭示了家庭暴力对个体心理的长期伤害,反映了传统家庭中的权力不平衡。

第二个是社会变革与个体命运,这个的核心主题是社会变革对个人命运的深远影响,个体在大变革中无力改变命运,表现方式是孙光林及其父亲无法适应社会动荡,迷失在旧权威瓦解与新秩序建立的过程中。这展示了社会结构变化如何塑造普通人的生活,体现个人命运的脆弱与无奈。

第三个是人性的复杂性,这个的核心是人物的行为充满矛盾与复杂,反映人性在极端环境下的多面性。它的表现方式是通过孙光林对父母既有愤怒又有理解,揭示了复杂的人性情感。这探讨了人在家庭暴力和社会变革中的多重反应,增强了人物的真实感。

分享结束后,读书会到了大家交流读书心得的环节。主持人刘玥在听完赵建萍同学的分享后,也谈了谈自己的感悟:“在读这本书的时候,我感觉自己好像处于一个灰色调的世界,始终被一种淡淡的哀伤笼罩着,书中的每一个角色,都似乎被命运的枷锁所束缚,无法逃脱,他们或是因为贫困而挣扎,或是因为亲情缺失而痛苦,或是因为社会冷漠而绝望,这都让我觉得那个时代真的很残酷,就像赵同学说的那样,细雨是绵长,不像暴雨那样突然砸下,这也表明着他们遭受的痛苦是悠长绵延的,最先开始我以为在细雨中呼喊的是人,后面才明白,呼喊的也可能有那个时代。但是在这种残酷的环境下,也有人性的光辉和坚韧。就如孙光林,即使遭遇各种挫折,他却依旧努力地活着,并用自己的方式去保护自己的朋友,在一次次被生活中的困难给绊倒时,依旧选择站立,并学会了释然,学会了与自己和解,去享受孤独。也希望大家也可以做到享受孤独,学会独立。”而后李泓庆同学也分享了看法,他认为作者一般都是将悲剧呈现给读者,分享了德尔斐神谕上的话“凡事勿过度,对世界期望过度了自然会对社会失望。”随后石颖学姐分享了德国哲学家叔本华曾说的话:“一个人只有在孤独的时候,才能做他自己。当一个人在努力在融入身边的圈子,却怎么也融入不了,可能就会局限在自己的影子里,成为孤独者,如果在这孤独中沉默,便会沉没,如果可以找到一个适合的‘桃花源’,那就可能成为所谓的‘自己’”。

最后是钟老师的点评与分享。钟老师分享的角度有所不同,钟老师读这本书主要关注的点是女性,余华老师大多刻画男性人物,但也有典型的女性人物,例如本书中的冯玉青、李秀英以及主人公的生母、祖母等人。钟老师分析了在书中女性的生存状态,她们在男权控制下,只能为了生活而生活,甚至于为了生活和孩子出卖自己的色相与肉体,她们在那个时代是无语的,是无声的,没有话语权,只能在细雨中呼喊,甚至得不到回应,只能表现出懦弱的姿态。在钟老师说完自己的分享后,童勇文学长也谈了自己的感悟,他认为作者以孙光林的视角,通过回忆的形式,片段的记录了生活,他的时间线可以说是零散的,但是这些看似零散的片段,才最能让人感受到孙光林在生活中所遭受的痛苦。

读书会接近尾声。生活是一场消耗,唯有读书是补给,希望每个同学都会爱上阅读,享受书籍带来的美好。主持人刘玥对本次参加读书会的同学表达了感谢,并期待以后有更多同学能给我们带来分享。

文案:刘玥

图片:刘玥、石颖

排版:唐榆艺

一审一校:赵建萍 石颖 林畅 郑钰梅

二审二校:罗诗薇 黎念佳

三审三校:梁莉 蒙智民

指导老师:钟凤