2025年6月26日,文化旅游学院特邀常永才教授开展题为“利用民间叙事文学,促进跨文化交流”的专题讲座,讲座以线上形式举办,常老师围绕如何对外讲好中国故事展开,提出以民间文化为扩大跨文化交流的重要途径,以民间文学促进跨文化交流等,多方面讲述了民间文化对于跨文化交流的重要意义。

一、民间文化成为跨文化交流新桥梁

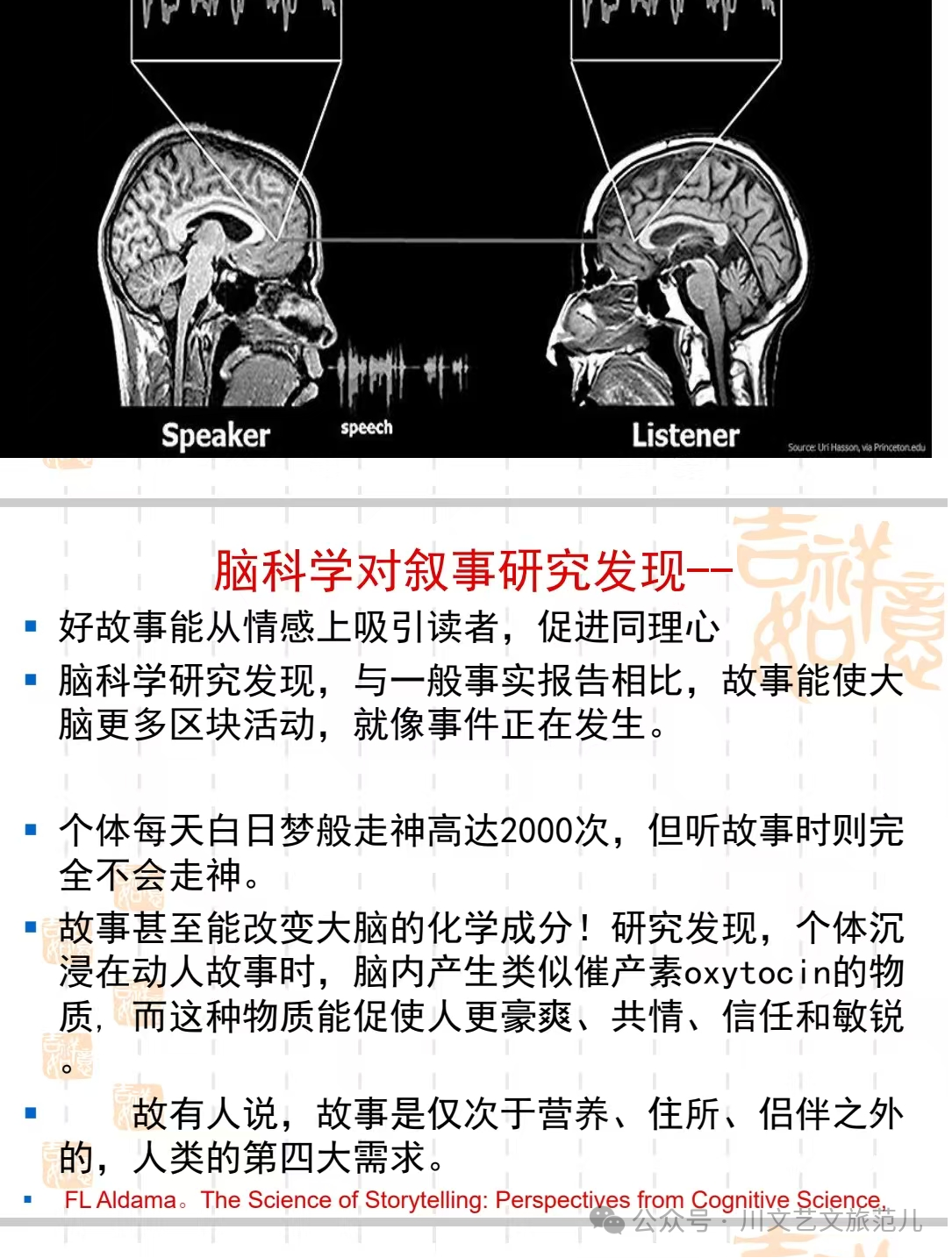

在全球化深入发展的今天,跨文化交流不再局限于经典文化的高墙之内,而是日益走向民间,以更接地气、更富生命力的方式连接不同文明。文化学者和神经科学家的研究发现,民间文化不仅是民族记忆的活态传承,更是促进国际理解的重要媒介,其传播效果甚至能从脑科学层面得到验证。民间文化作为"神经-社会-文化"的三维界面,其身体化认知特性能有效突破跨文化交流的符号障碍。在脑科学视角下,民间叙事不仅是文化载体,更是人类认知进化的生物性适应结果,这为构建人类命运共同体提供了神经生物学基础。

二、从“阳春白雪”到“下里巴人”:民间文化受众更广

战国时期宋玉在《对楚王问》中曾描述:“客有歌于郢中者,其始曰《下里》《巴人》,国中属而和者数千人……其为《阳春》《白雪》,国中属而和者不过数十人。”这一现象生动说明,民间文化因其通俗性和生活化特征,天然具备更广泛的传播基础。相比之下,经典文化虽精致深邃,但受众往往局限于知识精英阶层。

如今,国际文化交流正从“精英导向”转向“民间互动”。神话、传说、寓言等民间叙事,作为集体智慧的结晶,承载着不同民族的世界观、价值观,成为跨文化沟通的“通用语言”。例如,《诗经》原为民间歌谣,后升华为经典;《红楼梦》虽属文人创作,却深刻植根于民俗生活。这些案例证明,民间文化经过提炼,同样能成为人类共同的文化瑰宝。

三、讲好故事:从国家倡议到科学验证

2015年,习近平总书记在对人民日报海外版创刊30周年的指示中强调“讲好中国故事”,而民间故事正是最鲜活、最易引发共鸣的叙事资源。最新脑科学研究为这一理念提供了科学支撑。

美国学者FL在《讲故事的神经科学》中指出:好故事能激活大脑多个区域,使听者产生“身临其境”的体验;沉浸式叙事可减少日常“走神”现象(普通人日均走神2000次,但听故事时注意力高度集中);动人故事能刺激大脑分泌催产素,增强共情、信任与合作意愿。“故事可能是人类的第四大需求,”表示,“它不仅是文化载体,更是神经层面的社交纽带。”

四、文化差异的挑战与民间叙事的破解之道

跨文化交流中,符号误读屡见不鲜。例如,中国人“点头yes,摇头no”,但在保加利亚、尼泊尔等地,摇头反而表示同意;印度人用头部轻斜表达“好的”,常被误解为拒绝。这些差异凸显了单纯依赖语言或礼仪规范的局限性。而民间故事通过情景化叙事,能潜移默化地传递文化逻辑。例如,中国“愚公移山”寓言传递持之以恒的价值观,阿拉伯“一千零一夜”故事展现智慧与生存策略。这种“软性”传播方式,比生硬的文化条款更易被接受。

五、民间文化赋能文创产业,推动文明互鉴

当前,文化创意产业正大量取材于民间故事。迪士尼改编各国传说(如《花木兰》《海洋奇缘》),中国网络文学将神话元素融入现代叙事,均取得全球市场成功。专家建议,未来可借助数字技术(如VR虚拟叙事)、跨国合作创作等方式,进一步释放民间文化的跨文化潜力。

结语

从《下里巴人》的千人传唱,到脑科学揭示的“故事魔力”,民间文化正成为打破文明隔阂的新钥匙。正如费孝通先生所倡导的“文化自觉”,即“生活在一定文化历史圈子的人对其文化有自知之明,并对其发展历程和未来有充分的认识。换言之,是文化的自我觉醒、自我反省、自我创建。民间故事是较为接地气的人类文化知识的百科全书,受众广泛,故应以其促进跨文化交流。 尤其要基于不同文化的民间故事,帮助人们看到不同文化的共同性,以深化当今跨文化交流,从而促进建构人类命运共同体。在构建人类命运共同体的进程中,那些源自市井巷陌、田间地头的故事,或许比宏大的理论更能让世界听懂中国,也让中国更好地拥抱世界。

图片:文化旅游学院

文案:杨霞

排版、编辑:唐榆艺

一审一校:陈景怡

二审二校:刘淑梅

三审三校:王建科