2024年5月9日晚上7:00,文化旅游学院在线上举行了《道德经》的文化解读系列讲座第三讲,继上次讲座,四川大学老子研究院院长詹石窗教授为我们讲授了《道德经》的第五讲和第六讲。

一

虚空守中

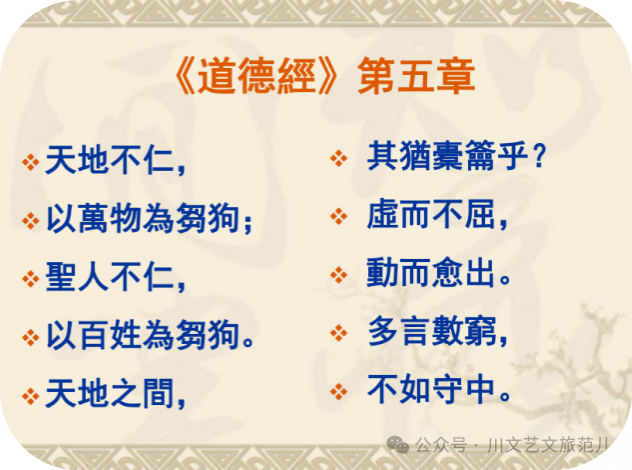

本讲主要让同学们理解了“仁”与“不仁”的问题,领悟了《道德经》关于“橐籥”比喻的深刻意涵,明白了“守中”的方法论意义。

#01

不仁之仁

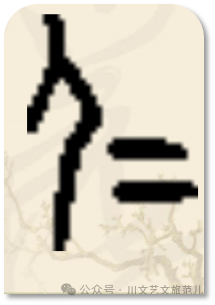

“不仁”在前两句话里重复了两次,“不仁”是和“仁”相对而言的。要理解老子《道德经》所讲的“不仁”,我们应该先理解“仁”的原初意义。从“仁”的甲骨文写法看,“仁”的左边是一个人,右边是两横。表示普天之下不同身份和地位的人的生活样态,两横则表示均齐,也就是相同、相等,具有平等的意思。汉代许慎在《说文解字》中说:“仁,亲也,从人,从仁。”在古榴文中,“仁”是上下结构,由“千”和“心”组成,即“仁”是有情感的,这种情感由内心自发而出。在金文的写法中,左边“人”字旁变为了“尸”字旁,右边依然是“二”。这样看来,“仁”还包含了对死者居敬的态度。

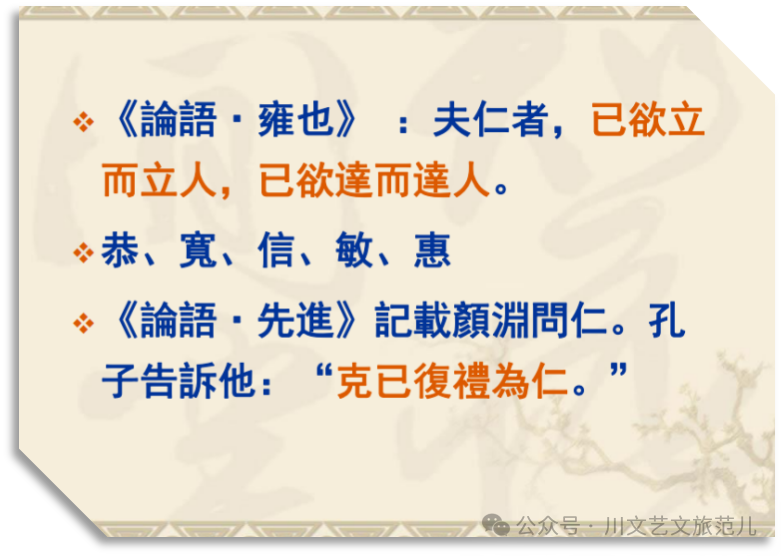

儒家也对“仁”有许多讨论,在《论语·颜渊》记载了孔子的学生樊迟问仁的事,孔子简明扼要地回答了两个字:“爱人”。在《论语》中还有很多记录,如:“夫仁者,已欲立而立人,已欲達而達人。”此外,墨子对“仁”也有独特的理解,《墨经》云:“仁,体爱也。”《经说》将这句话解释为:“仁,爱己者非为用己也,不若爱马者。”所谓“体爱”也就是设身处地的“爱”,墨子主张爱人如爱己,而爱己并不是为了用己,爱人也不是为了用人,这与爱马是为了用马不同。

不论儒家还是墨家,他们都倡导仁,尽管他们对“仁”的解释有所不同,但他们都主张行“仁”。与儒家、墨家不同,老子《道德经》明确地提出了“天地不仁”与“圣人不仁”的问题。老子提出的“不仁”不是针对儒家和墨家讲的。老子所讲的“不仁”也不是真的不要“仁”。詹教授以为,老子讲的“天地不仁”以及“圣人不仁”首先指的是不自以为“仁”,不刻意标榜“仁”。从本质上看,所谓“不仁”,其实是一视同仁。关于这层意思,须结合下一句“以万物为刍狗”来解释才能真正弄明白。

宋常星在《道德经讲义》卷上讲到:“刍狗之草,本是祭祀所用,燎帛之具也。祭祀则用,祭已则弃。天地之化育,及于万物,未尝不及于刍狗者。”刍狗虽然是最低贱的东西,也是万物中之一物。书中还提到:“天地观刍狗,未尝不与万物同;观万物未尝不与刍狗一样。一体同观,一般化育。天地以无心为心,不自有其仁,正是仁之至处。故曰天地不仁。”“圣人心同天地,以一心观万心,以一身观万身,以一物观万物,博爱周遍,贵贱无分。体万物而无心,顺万物而无情。亦无足此而遗彼。”所谓“圣人不仁”讲的也是圣人不归仁于己。之所以如此,是因为圣人是以天地为法的。天地不归仁于自身,圣人当然也不会把仁的品德归功于自己了。“以百姓为刍狗”,这是道家平等精神在社会治理上的体现。既然“刍狗”也与其他诸物一样享有存在的各种权力,那么将百姓视同刍狗,也也寄托了万物平等、部分高下、没有差等的理趣。

天地为什么能够对万物一视同仁呢?这是因为天地间是虚空的。

#02

天地虚空

“天地之间,其犹橐籥乎?虚而不屈,动而愈出。”在这里老子极为巧妙地用了一个“间”字,为人们提供了广袤的思考视野。“间”在金文里写作“閒”,由门字与“月”或“夕”构成。“门”字代表家居,“月”或“夕”代表光阴由白天转为晚上。

宋常星在《道德经讲义》卷上讲到:“观‘间’之一字,可知天地合炁,万物合德,人心合理,不有不无,妙无妙有。造化从此而出入,物理自此而成就。”若只是用一个“间”字来形容“天地”上下的距离,看起来还是不具体,难于让人理解。所以,《道德经》接下来用了一个比喻:“其犹橐籥乎?”许慎在《说文解字》解释为:“橐,囊也。”第二种意义是的指鼓风吹火器。宋常星将“籥”解释为:“有孔之窍曰籥”。《道德经》之所以把它们合在一起呢?是因为两者有一个共同点:“中虚能纳气。”前者“橐”突出其鼓荡的功能,后者“籥”彰显其吹奏的器乐质量。

中空部分,以具象形式让人可以感受到了天地中两个虚空的实际存在。为了进一步展示“天地之间”的状态,老子在《道德经》中接着用了两句话进行描述——虚而不屈,动而愈出。“屈”有“穷尽”的意思。“不屈”也就是不穷尽。什么东西不穷尽呢?这当然是“炁”了。因为老子这两句话是接着“橐籥”的比喻来的。要让火势烧猛,就要鼓动风箱,鼓动的过程就是一炁出入不停。

老子在阐述了“天地不仁”与“圣人不仁”之后,为什么要用“橐籥”来比喻天地间的虚空呢?这实际上是在揭示天地对万物“一视同仁”的原因。

#03

守中为要

在描述了天地之间的一炁流行之后,老子把思路转向到人生处世上,他用两句话作为本章的概括:“多言数穷,不如守中。”老子这两句话具有很强的针对性。他对“多言”的做法提出警告。所谓“多言”就是讲了太多话。把简单问题复杂化;或者说话目的不明确,讲话无中心,不看时间、地点、场合,东拉西扯,给人们留下众多头绪,却无法理顺。所以为了避免出现“多言”的状况产生,人们就需要遵守“守中”的原则。所谓“守中”就是要恰到好处。其前提是精辟。老子指出“多言”的弊病,并不是告诉人们都不要讲话,自始至终沉默不语。他所倡导的是“希言”,也就是通过提炼升华,用最精简的言辞来表述精辟的道理。所谓“一言可以大悟,半句可以通玄”。这讲的就是精辟言论的妙用。如果讲到点子上了,那么一句话就可以让人大彻大悟,甚至半句话就能够让人明白玄奥的道理。

“守中”包括三个层面的意义:第一,出其言,“无太过,无不及”。任何事物都有一个“度”,讲话要合度。“合度”的前提就是要客观事实。第二,“时然,而后言”。“时”指时机;“时然”的“然”表示时机到了。“而后言”是指时机到了,才能把事情公布,把该说的话说出来。这是因为,任何事物的产生、发展都遵循一定规律,都具有特定时机。第三,“守中”不仅适合于言谈,引申开来,对于身体修养也有独到的指导意义。道家的经典,往往是一语双关,具有很强的象征性,老子《道德经》尤其是这样。老子从“言”的问题切入,其方向目的其实是为修身养性服务的。从精神调养的角度看,“守中”就是让自身的注意力能够归于一处,达到专心致志的程度。能够专心致志,就能够进一步让心清神静,形不劳累而正气汇聚。在操持上,着眼于身体官能的调控,需做到不过分使用五官的官能。(此五官指眼、鼻、口、耳、身。)

二

谷神妙用

本讲主要让同学们了解到了“谷神”的由来与意义,理清了“玄牝”的内涵;同时能够区别“勤”与“不勤”在不同场合的适用情况。

#01

谷神不死

在本章开头一句短短四个字,提出了一个极为重要的概念——“谷神”。查考先秦古文献,在老子《道德经》之前,我们是看不到的这个概念的。可见,这是老子的创造。

“谷神”从字义上直观地理解,就是“谷”之“神”。从“谷”的甲骨文字形上看,属于上下结构,上面四画是“水”字的变形,表示河水向山坡两侧向下流淌。下半部分是个“口”字,既象征山口,也表示河水通道。本义为:山岭之间河水汇聚的洼地。“神”由“示”字旁和“申”字组合而成。“示”的上面两横代表“天”,下面的“小”字,表示日月星。而“示”字右边的“申”字是十二地支之一,居于第九位,因此,“神”一开始就与“九”具有不解之缘。“九”是自然数中最大的数,有整全的意思,整全就是数的至极至大,所以也意味着变化和新生。

在上古时期,“神”字右边的“申”字,也是代表着雷电和神秘的存在。在甲骨文里,“申”与“神”及“电”其实是同一个字,象霹雳,朝着不同方向开列,既神秘又令人恐怖。到了金文,在闪电形状之中,加了一竖,表示天神掌控了一切。“申”就是天神。

在十二地支里,“申”代表七月,这时天上的阴气形成,它的体态自由自在地伸展、收束,千变万化。如果把以雷电为原型并且作为十二地支之一的“申”字与十二生肖联系起来,就会发现更为奥妙的意涵。

在十二生肖里,“申”与“猴”相对应,居于第九位。“申”代表“猴”,相反地,“猴”也具有“申”的意涵,《西游记》里的齐天大圣孙悟空,以猴子为原型,他学会了七十二种变化的本领,可以说是“神而又神”,这是因为他的本象是“申”,也就是雷电。从这个意义上看,孙悟空就是霹雳、雷电的化身,故而具有无与伦比的神变与力量。

《说文解字》将“神”解释为:“神,天神,引出万物者也。”可见古人心目中的“神”具有创造万物与千变万化的功能。而老子《道德经》中的“谷神”并不是那么简单,它进行了哲学上的升华。王弼认为:“谷神”首先指的是中间空无之处,无形无影,对于大自然的存在不逆反、不违背,处于卑微、低下的地方,却不动摇。“谷神不死”中所谓“不死”,就是指不死亡,从超越万物这样的意义上看,说“谷神”不死,是合乎逻辑的,因为它已经不是具体的事物,所以也就没有死亡的问题了。

河上公认为:“谷”就是养,其所养的是人体的“神”,也就是五脏的神。这是从养生的角度解释的。这种解释离老子本义已经比较远,但他强调养而“不死”,却让我们看到了先民们一种强烈的生命意识。这一点乃是老子《道德经》宗旨的具体化,是带有鲜明的实践性和指向性的。

老子阐述了“类”与“种”的延续与宇宙永恒,从本根的深度上阐述“不死”的内在根据。所谓“谷神不死”也就是“道”的永恒,惟有“与道合真”,才能够体验和感悟这种永恒性。

“谷神”之所以“不死”,是因为“是谓玄牝”。

#02

玄牝之门

“是谓”两个字,把“谷神”与“玄牝”紧紧联系起来。因此,我们可以这样认为:“谷神”就是“玄牝”。

“玄”字首见于金文,其写法像一束丝线的样子;到了篆书,在丝线上头加了一竖和一条弧形线,好像丝绞的系带。基于这个原型,后来引申出“变化”和“奥妙”两种意涵。因为纺纱、编织绳子,多条丝线的组合,不同的组合就产生了千变万化。“玄”还可以从色彩角度解释。许慎在《说文解字》中说:“黑而有赤色者为玄。”这大概就是从观察缠绕丝线为绳的情况,而得出的感受。

“牝”的其起源较早,在甲骨文中已经出现,属左右结构的字形,左边是个“匕”字,是“先妣”的“妣”的简化性写法,通常表示生育过的妇女;右边是个“牛”字,由于“匕”这个字具有雌性、阴性的含义,所以“牝”字便代表母牛。天地间的“虚空”就是“玄牝”,可以把天地的“虚空”看作一个大孔窍,因为是孔窍,所以能够成为天地阴阳升降通道。

#03

寻根慎用

老子《道德经》在把“谷神”定格为“玄牝”之后,紧接着又说了玄牝“之门,是谓天地根。”

“玄牝”与“玄牝之门”并不是一回事。前者的落脚点在“玄牝”,后者的落脚点是“门”,如果把“玄牝”比作一座大厦,那么“玄牝”就是大厦的整体,而“门”只是进入这座大厦的入口处。道好像是绵绵不绝地存在着,它的能量永远使用不尽,所以“玄牝”的力量是无穷的。

最后,非常感谢詹教授讲授的讲座,每一次讲座都给我们带来了对《道德经》新的理解,让我们渐渐读懂这本古老的典籍,对《道德经》不再陌生,让其中晦涩的语言变得清晰,易读易解。期待詹教授下一次的讲座!

撰稿:石颖

图片:张艳

编辑:贾超慧

一审:赵建萍 司文煜

二审:饶清玉

指导老师:梁莉 陈静 钟凤